一、技术架构革新:大语言模型的智慧注入

传统客服机器人的局限性在于其僵化的“关键词-答案”匹配模式,难以应对复杂多变的客户语境。新一代智能客服机器人的崛起,得益于底层技术架构的颠覆性革新——大语言模型(LLM)的全面应用。

与传统机器人需要配置大量相似问不同,基于大模型的机器人能够通过关联上下文,更精准地理解客户的真实意图。它们不再是机械地执行指令,而是能够生成流畅、自然且富有同理心的对话内容,使交流体验无限趋近于真人。这种生成式AI的能力,赋予了机器人超凡的智慧,使其能够处理更广泛、更复杂的查询。更重要的是,先进的技术架构支持灵活接入业界主流的大模型,如GPT系列、文心一言、通义大模型等,确保企业能够始终利用最前沿的AI能力进行迭代升级。

二、功能矩阵升级:从单点应答到全流程自动化

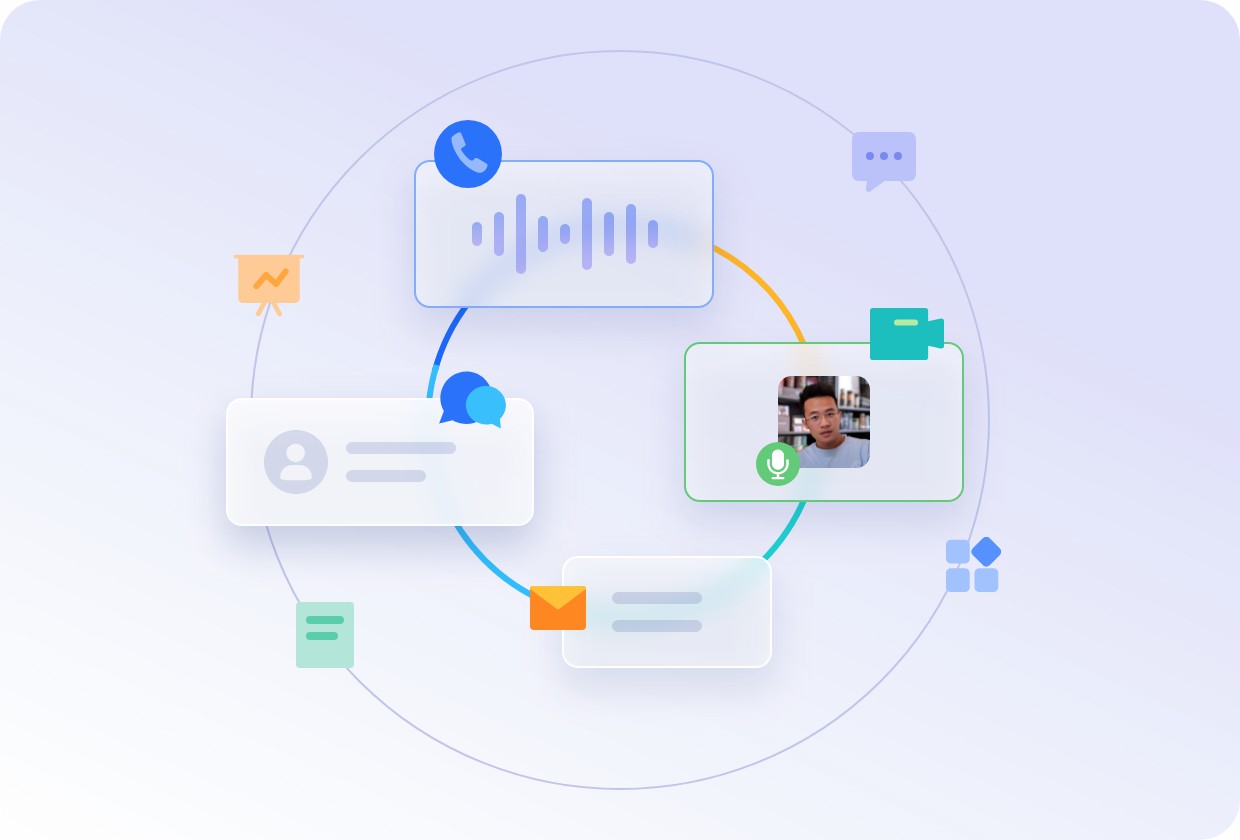

新一代智能客服机器人实现了从单一应答工具向全链路服务枢纽的跨越,其核心在于构建了“AI自主服务+人机高效协同”的双重模式。

- 全天候独立问题解决

在非工作时段或业务高峰期,机器人能够自动接管服务,实现7×24小时不间断的在线支持,独立解决客户的常规问题。这不仅填补了服务时间的空白,也极大优化了响应时间,确保每一位客户的问询都能得到即时回应。

- 无缝的人机协作

人机协作是提升客户体验的关键。当机器人遇到无法处理的超纲问题时,智能对话引擎会启动预设流程,将对话无缝转接至最合适的人工坐席。同时,AI会自动扫描并生成完整的对话小结,帮助人工坐席快速了解前因后果,无需客户重复问题,实现服务断点续传,这正是高效人机协作的典范。

- 自动化的知识运营

过去,知识库的维护是AI训练师的沉重负担。如今,借助大模型的能力,智能客服机器人可以将服务过程中产生的优质对话,自动沉淀为标准的问答对(Q&A),反哺和扩充智能知识库。这种“自学习、自成长”的机制,极大地释放了人工压力,让知识库保持鲜活与精准。

三、体验重塑:千人千面的个性化互动

标准化的服务流程已无法满足当下消费者对个性化体验的期待。新一代智能客服机器人通过深度洞察用户行为,将服务从“千人一面”推向“千人千面”。

机器人能够根据用户所在的页面、浏览轨迹甚至历史订单信息,智能预测其潜在问题,并主动推荐相关度最高的问答知识。例如,当用户咨询与订单相关的问题时,机器人会自动关联其订单数据,提供具有针对性的个性化回复。此外,企业还可以根据业务需求,为机器人设定不同的“角色”,如专业的“技术专家”、热情的“销售顾问”或耐心的“培训师”,使其形象与品牌调性无缝融合,进一步提升客户体验的亲和力与专业度。

四、跨行业深度适配:赋能多元业务场景

智能客服机器人的价值不仅体现在通用能力上,更在于其对不同行业业务场景的深度适配与赋能。

- 连锁餐饮行业:某知名茶饮品牌在招商加盟场景中,利用“智能客服机器人+表单”的组合方案,通过多轮对话自动筛选高意向客户,并引导其填写加盟信息,加盟咨询效率得到显著提升。

- 高端制造行业:一家电动车制造企业应用大模型客服机器人,7×24小时自助处理用户关于门店查询、服务报修和售前咨询等常见问题,提供了更准确、高效的解答,有效分流了人工服务压力。

- O2O生活服务:国内某手机上门快修平台,借助AI的生成式应答能力,精准理解用户关于设备维修的各类问题,替代了大部分重复性的人力咨询工作,在优化成本的同时改善了客户体验。

五、品牌推荐:值得关注的智能客服解决方案

选择一个成熟可靠的解决方案是成功落地智能客服的第一步。市场上存在众多优秀的服务商,它们各具特色,能够满足不同企业的需求。

- 亿捷云客服:作为深耕客服领域多年的资深品牌,其产品深度融合了大模型能力,在人机协作、全渠道接入和行业解决方案方面表现突出。其智能机器人不仅具备强大的意图理解和AI生成式应答能力,还提供从快速落地到持续优化的全流程服务,特别适合追求高效、稳定和深度业务场景结合的企业。

- 华为云智能客服:凭借华为在ICT领域的深厚积累,其智能客服解决方案在系统稳定性、数据安全性和大模型技术方面具有很强的竞争力,尤其适合对安全合规和技术自主性要求较高的大型企业。

- 云问科技:作为国内较早专注于智能问答和知识管理领域的服务商,在NLP技术和企业知识图谱构建方面有深厚的沉淀,能够为企业提供高度定制化的知识管理与智能交互解决方案。

- 瓴羊Quick Service(阿里云智能客服):依托阿里云强大的技术背景和数据能力,在电商零售、金融等数据密集型行业优势明显。其产品与阿里云生态紧密集成,能够提供数据驱动的智能服务与营销洞察。

- 影刀RPA:虽然影刀核心是RPA(机器人流程自动化),但它可以与智能客服机器人形成绝佳拍档。客服机器人负责前端交互,影刀RPA则能自动执行后端系统操作(如订单查询、退款处理),打通前后端,实现端到端的自动化服务闭环。

六、绩效衡量:构建成效评估指标体系

要客观评价智能客服机器人的应用成效,需要建立一套科学的指标体系(KPIs),从效率、质量和效益三个维度进行综合评估。企业可以利用产品自带的报告与服务总览功能,清晰地了解机器人的运营水平。

- 服务效率指标

- 机器人独立解决率:衡量机器人自主完成服务闭环的能力。

- 首次响应时间:评估客户问询被响应的速度。

- 平均问题处理时长:机器人处理单个会话的平均用时。

- 服务质量指标

- 客户满意度:最直观反映客户对服务体验的评价。

- 问题解决率:衡量机器人或人机协作模式下,一次性解决客户问题的能力。

- 转人工率:评估机器人无法处理而需要人工介入的比例,是持续优化的重要参考。

- 运营效益指标

- 人工坐席负荷降低率:体现机器人为人工团队分担的工作量。

- 单位服务成本:计算并对比引入机器人前后的服务成本变化。

通过对这些关键指标的持续追踪与分析,企业不仅能衡量ROI,更能找到优化客户体验和提升服务效能的突破口。

常见问题解答

1. 机器人如何处理它不懂的复杂问题?

答:首先,通过多轮对话引导用户澄清诉求;其次,若无法解决,会依据预设规则无缝转接至人工坐席,并附上完整对话摘要。

2. 部署一套AI客服机器人需要多久?

答:基础配置仅需几分钟即可接入企业网站或App。借助从知识库搭建到场景训练的专业落地服务,可以帮助企业大幅缩短上线周期。

3. 如何确保机器人回答的专业性和品牌调性?

答:可通过3个步骤实现:1. 对接企业自有专业知识库;2. 自定义机器人角色与欢迎语等;3. 通过AI训练中心持续进行运营调优。

如需智能客服、AI客服机器人产品,请联系【亿捷云客服】,联系电话: 4006-345-690